Martes 2 de Diciembre de 2014

Por: Osvaldo Torres Gutiérrez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central

Converso con Dominga, una mujer de unos cincuenta años, trabajadora de casa particular de una amiga en Ciudad de México, la que ha llegado de Chilapa, en el Estado de Guerrero, el centro mismo de la matanza y posterior intento de decapitación de 11 jóvenes varones de su pueblo, en manos de las bandas rivales del narco. Hay miedo en su relato que dice que los jóvenes de su pueblo se meten en eso para salir de la pobreza, tener diversión, pasar con unas chicas y ser alguien, pero que no se dan cuenta que los usan y luego son considerados basura y que nunca ellos, ni sus familias, ni el pueblo salen de la pobreza. A pesar de que la atención pública está centrada en esa zona y que la policía tiene un retén cerca, no hay detenidos.

Converso con Dominga, una mujer de unos cincuenta años, trabajadora de casa particular de una amiga en Ciudad de México, la que ha llegado de Chilapa, en el Estado de Guerrero, el centro mismo de la matanza y posterior intento de decapitación de 11 jóvenes varones de su pueblo, en manos de las bandas rivales del narco. Hay miedo en su relato que dice que los jóvenes de su pueblo se meten en eso para salir de la pobreza, tener diversión, pasar con unas chicas y ser alguien, pero que no se dan cuenta que los usan y luego son considerados basura y que nunca ellos, ni sus familias, ni el pueblo salen de la pobreza. A pesar de que la atención pública está centrada en esa zona y que la policía tiene un retén cerca, no hay detenidos.

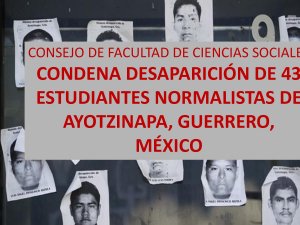

El pueblo de Chilapa está cerca de Iguala, desde donde desaparecieron los 43 estudiantes por motivos políticos: se oponían a que la esposa del alcalde (un PRD) fuese designada su sucesora y él fuera candidato a diputado federal. Ha sido un crimen político ejecutado por agentes del Estado en connivencia con las bandas de narcotraficantes.

Estos hechos no son nuevos en México, ya que tienen una trayectoria de décadas en que la violencia viene golpeando de forma creciente y constante a la sociedad y al Estado, hasta llegar al punto actual. Según la Secretaría de Gobernación, al 2013 había 27.000 desaparecidos, y son 200.000 los muertos desde el año 2007, en un país que la comunidad internacional reconoce como democrático. Ni en Chile, ni en los medios de comunicación de América Latina, se han escuchado críticas –como a otros gobiernos de la región por situaciones de menor gravedad–, a pesar de estas cifras que expresan una violencia aparentemente fuera de todo control.

Pero el descontrol es aparente, pues la violencia se ha encauzado para desalojar de sus tierras, por ejemplo, a los indígenas náhuatl para que inviertan las mineras de hierro Ternium y Arcelot Mitall Steel; se organizan y arman "autodefensas paramilitares" por la policía y las FF.AA. para derrotar a "los Templarios", un grupo del narcocapitalismo mexicano que controla los puertos de exportación del hierro además de la marihuana y otras drogas de la zona. Estos "Templarios" son una facción del cartel "Familia michoacana", que tiene redes políticas y económicas.

Otro negocio que se ha posibilitado con la violencia, las desapariciones forzadas y los desplazamientos, ha sido el despoblar territorios completos para adueñarse de tierras ricas en "shale gas", obtenido mediante el famoso fracking, que requiere de millones de litros de agua y químicos que contaminan las napas subterráneas, pero que deja grandes ganancias. Esto es lo que ocurre en Estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas o en San Luis de Potosí y Michoacán.

En este contexto, los desaparecidos en México no se producen porque esas personas estén ligadas al narcotráfico ("algo habrán hecho", se decía en Chile en los 70) sino que son hechos posibilitados por el Estado y en algunos casos realizados por sus agentes, con el propósito de permitir realizar una actividad económica a grupos que, con sus enormes ganancias, corroen a la dirigencia política en todos sus niveles para controlar la institucionalidad estatal. Pero hay más: ¿es posible imponer una actividad económica voraz con los recursos naturales y despreciativa de las comunidades y culturas locales? Claro que sí, a condición de que se aplique la política del shock sobre las comunidades y personas. No hay revolución neoliberal –como en Chile– sin primero destruir a los movimientos sociales, los tejidos asociativos, la dignidad de una comunidad e imponerles el terror hasta hacerlos callar la denuncia de las desapariciones y el despojo de sus tierras. "Ahora son tantas las desapariciones forzadas que ya no sorprende la existencia del fenómeno, sino el silencio a su alrededor", decía antes de lo de Iguala el periodista Mastrogiovanni en su libro Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror.

Lo que cambió en México con la desaparición "de los 43" es que la ciudadanía salió de la parálisis del terror, marcando el límite de la paciencia ante tanta impunidad de un Estado que no tiene a ningún criminal procesado y condenado. Es un límite que expresa la ruptura entre una mayoría atemorizada, de bajos ingresos, abusada, inerme, sin protección, ni ley, ni justicia, y el sistema político impotente, corroído transversalmente, que no logra mirar el interés general de su país. Esto se refleja bien en la evolución del Latinobarómetro sobre calidad de la democracia en México, que ya en el 2013 decía que "sólo un 37% de su población que apoya a la democracia (...) ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 -2013". En otras palabras, la alternancia entre el PRI y el PAN no ha hecho ninguna diferencia y si ahora se le agrega la crisis del PRD y la ausencia de alternativa de MORENA (el grupo de López Obrador), la crisis es evidente tanto como la falta de legitimidad del sistema.

Si México se caracteriza por ser una democracia, toda vez que hay elecciones periódicas, libertad de asociación en partidos y asociaciones de interés, libertad de expresión, reunión, etc., la pregunta pertinente entonces es: ¿qué es la democracia? Al menos el ejemplo mexicano claramente indica que la democracia no es resguardar unos procedimientos formales, ni menos utilizarlos como pantalla para vulnerar los derechos básicos de la población a la vida, la justicia y la igualdad ante la ley.

Sería útil mirar el caso chileno y evaluar cuánta democracia tenemos. A la vez, observar cuánta corrupción se viene desarrollando para hacer prevalecer el interés de ciertos grupos económicos que no miran el interés general sino el de sus empresas y accionistas. En esto no debemos esconder la cabeza.

Publicada en "El Mostrador", 2 diciembre 2014